Pindah Ibu Kota Tak Selesaikan Masalah Macet dan Banjir

Jakarta, kota megapolitan yang telah lama menjadi pusat pemerintahan, kini telah resmi menyerahkan tongkat estafet ibu kota kepada Nusantara (IKN Nusantara). Keputusan bersejarah ini diharapkan menjadi keputusan win-win bagi Jakarta-Penajam Paser Utara: sama-sama membuka lembaran baru dengan berbagai peluang, harapan, dan tantangan yang menanti di masa depan.

Tak lagi jadi ibu kota negara, Jakarta masih harus bergulat dengan masalah-masalah klasik. Banjir melanda tak tentu di seluruh wilayah saat musim hujan; rob adalah barang wajib bagi mereka yang tinggal di Utara Jakarta; diperparah oleh perubahan iklim kesemuanya menjadi tantangan alam bagi warga Jakarta.

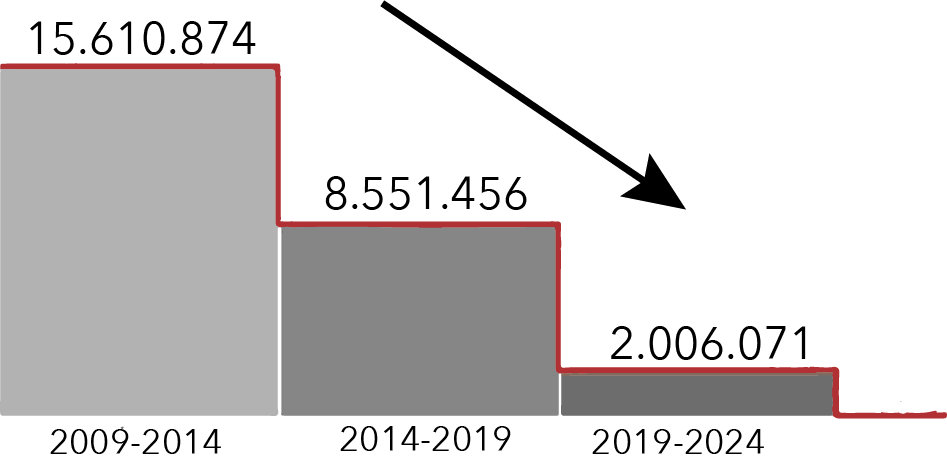

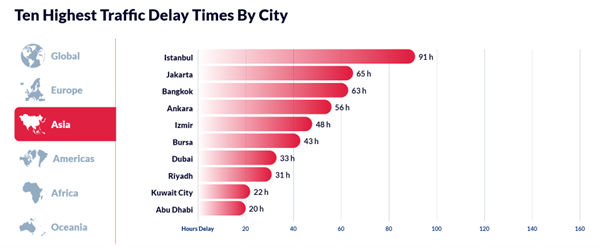

Belum selesai masalah banjir, los-losan jualan kendaraan bermotor di Jakarta selama ini telah menjadikan ibu kota kita meraih ‘juara kedua’ sebagai kota termacet terparah di Asia. Kemacetan ini membuat 65 jam dalam setahun hilang. Dikutip dari Otodriver.com, untuk menempuh 10 km setiap pengendara mobil perlu 19 menit untuk berkendara.

Meski menurut Inrix, Jakarta sudah tidak lagi masuk ke dalam 10 kota termacet dunia, situs pemantau kualitas udara IQAir dalam World Air Quality Report 2024 menyebut Indonesia pada urutan kedua sebagai negara dengan rata-rata kualitas udara terburuk di dunia. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi Jakarta sebagai salah satu dari kota dengan penderita ISPA tertinggi.

Selain Jakarta, IQAir juga menyebut Batam sebagai daerah dengan 5 kota dengan kualitas udara terburuk. Jakarta memiliki konsentrasi tahunan PM 2,5 yang 8 kali lebih buruk dari standar pedoman WHO yaitu sebesar 43,8 ug/m3 (mikrogram per meter kubik). Ini artinya polusi udara Jakarta dapat mengganggu mereka yang punya riwayat ISPA.

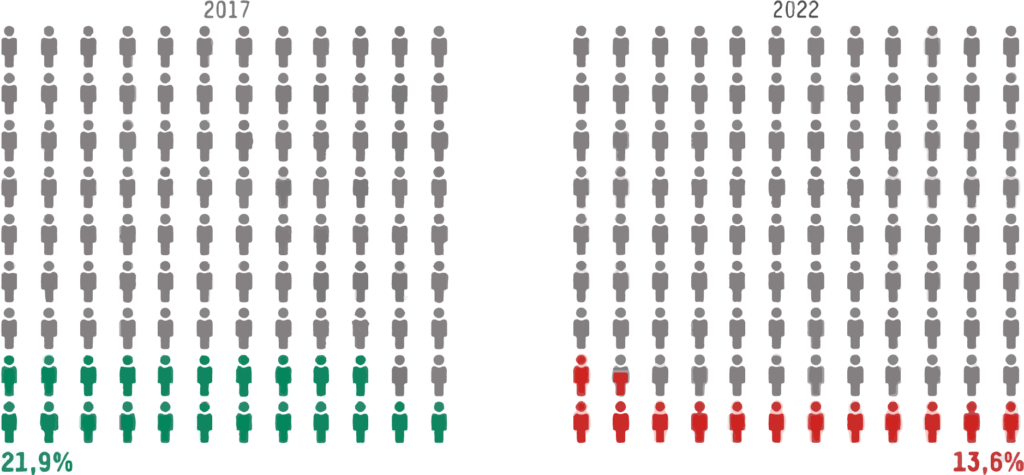

Dalam analisanya DPR RI memberikan kajian akademik berjudul Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara mengatakan pemindahan ini dibuat dalam rangka mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Pulau Jawa mengambil bagian 56% dari total populasi di Indonesia.

Jakarta sendiri diharapkan akan bertransisi menjadi kota global dan tetap menjadi inspirasi pembangunan di daerah lain di Indonesia. Untuk menjadi kota global yang layak, Jakarta mesti perlu mengejar banyak sekali ketinggalan. Terutama dan terdepan mesti menjawab tantangan masa depan dan menyelesaikan masalah masa lampau dan sekarang.

Sebagai bagian dari kota, warga Jakarta tidak boleh tinggal pragmatis menikmati fasilitas yang diberikan oleh kota tercinta kita ini. Yang menjadikan Jakarta sebagai kota global bukan lain yaitu warganya. Sebagaimana daerah menentukan sikap dan budaya warganya, sebaliknya, warga juga bisa menjadi penentu wajah dari daerahnya.

Baik banjir dan buruknya kualitas udara jangan diambil sebagai tantangan alam yang niscaya terjadi dan warga tak bisa melakukan apa-apa. Mengurangi macet dengan menggunakan kendaraan umum terintegrasi adalah upaya termudah dan termurah agar bisa memperbaiki kualitas udara. Sadar akan pengelolaan sampah pun juga bisa menghindarkan warga Jakarta dari banjir. Tentu didukung dengan regulasi dari Pemerintah Daerah, banjir dapat diatasi. Kalau Belanda bisa, masak kita gak bisa?

Penulis : Zikki Zaelani Editor : Sophia Louretta | IHN

Editor: Sophia Louretta

https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking